富士山の標高は3776m。

その半分位の標高は何合目辺りかと言うと、三合目~四合目となります。

もし、標高を半分ずつにに分けて、登山にかかる時間も半分ずつに分けようとしたらどうでしょう?

結構とんでもない非効率な話になると思います。

富士山に限らず、山は標高が高くなればなるほど険しさが増すものですよね。

更に山の気候も一段と険しくなります。

これら登頂に至る困難さは、標高の高い山ほど顕著になります。

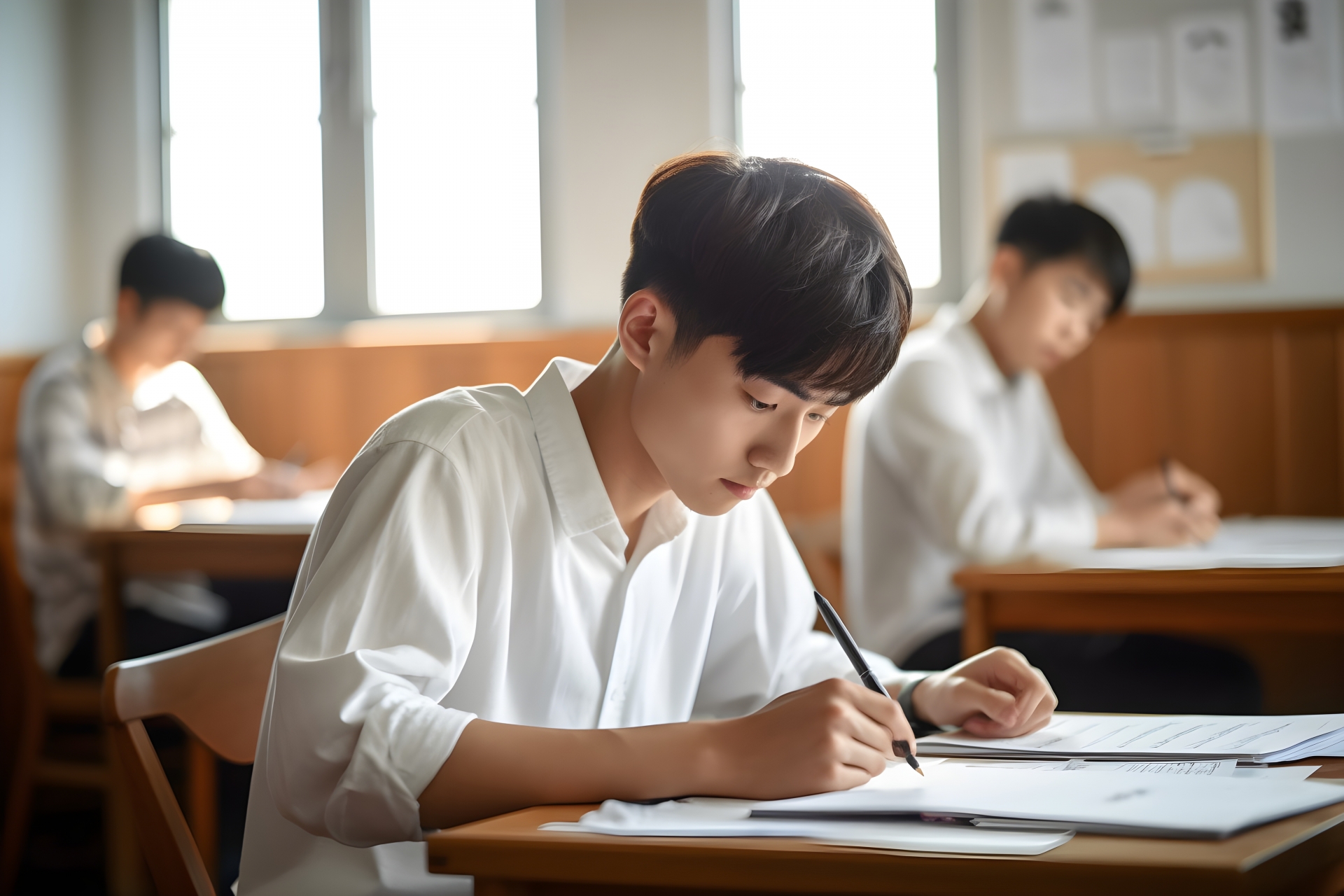

大学受験に至る中学~高校の6年間も、これに似た話が現実としてあります。

どういうことかと言うと、一般的な公立中学の3年間と高校3年間に分けた場合、同じ3年間でもその学習内容の負担はあまりにも違い過ぎるというこです。

公立中の3年間の学習内容は、まさに富士山三合目~四合目辺りまでです。

車なら知らないうちに通り過ぎますし、のんびりハイキングを楽しむこともできます。

しかし、富士山は五合目から車が使えないことはご承知の通り。ここから登山らしいことが始まると言っても良いかもしれません。

しかも前述した通り、標高が高くなるにつれどんどん傾斜はきつくなり、酸素は薄くなり、寒くなり、風は強くなり・・・

これを3合目~4合目までの労力と同等に扱うのは非現実的です。

ならば、体力に余裕があるうちに(初めの中学3年間で)6合目~7合目辺りまで登り、同じ時間(高校3年間)をかけて最後の最も困難な部分を攻略しよう!

これが中高一貫校の一般的なカリキュラムです。